艶やかな絹の布を身にまとう、するとまるで布が呼吸をしているような感覚をおぼえます。虫の口からはきだされる繭から糸をつむぎ、その糸で織物をつくる、この神秘をも感じる養蚕のはじまりを語る神話や民話が、中国や日本にいくつも残っています。

艶やかな絹の布を身にまとう、するとまるで布が呼吸をしているような感覚をおぼえます。虫の口からはきだされる繭から糸をつむぎ、その糸で織物をつくる、この神秘をも感じる養蚕のはじまりを語る神話や民話が、中国や日本にいくつも残っています。

紀元前3000年ごろ、中国ではじまったとされる絹織物。絹はユーラシア大陸を渡る国々のあいだで金などと交換され、行き交う路はシルクロードと呼ばれました。日本に絹の製法が伝わったのは弥生時代。中国大陸からやってきた渡来人たちにより、平安時代のころには、日本各地へと広がっていきました。

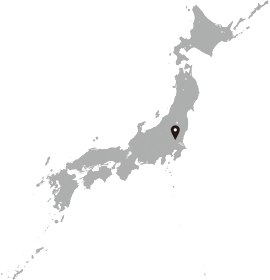

茨城の西、鬼怒川の清流をたたえ、蚕が食べる桑の栽培に適していた結城の町は、古代より養蚕が盛んな地でした。奈良時代にこの地で織られ朝廷に上納された絹粗布「あしぎぬ」が、正倉院に保存されており、結城紬の原形ともいわれています。結城家の城下町が築かれた町には、古い家屋や蔵が残り、かつての造り醤油屋の高い煙突が見えます。ゆったりとした時間が流れ、ここが豊かな地であることを感じさせます。今も6軒ほどの結城紬の産地問屋が並び、そのまわりに集う80軒ほどの機屋では、織り手によって機が織られています。

結城紬は、蚕からはきだされる繭を引きのばしてつくられる真綿と呼ばれるものからつむがれた糸により織られる絹織物です。男性のみが着ることを許され、その多くは無地や縞柄でした。明治以降、女性も着用するようになると、絣をつかった文様などの装飾がほどこされるようになります。経糸を1000回を超え回転しよりをかけて縮ませ、のりづけし織ったあと、できた織物に湯をかけ糸をのばすことで生まれる凹凸を楽しむ縮織は大変な人気となり、産地問屋によって様々なデザインが起こされました。

結城紬で使われる経糸は千三百六十本。糸つむぎ、糸くくり、たたき染め、糸ののりづけ、機織りなど34の工程を経てひとつの反物が織りあがります。なかでも本場結城紬と呼ばれるものは、地機という手機で織られています。張った経糸を腰でつり、人と織機が一体となって織りあげていくことで、手でつむがれたやわらかな糸の風合いをそのままに残すことができます。一日に織りすすめられるのは20センチほどだといいます。

糸がつむがれる真綿は、福島県伊達市保原町でつくられています。400年続く真綿問屋です。さなぎとなった蚕は、繭のなかで眠りについたまま熱い湯のなかに沈められます。そのなかから繭だけが取りだされ、つくり手のもとに運ばれます。4、5粒の繭を重ねのばした袋真綿ができあがると、つぎに糸のつむぎ手のもとへ届けられます。

小さく灯りがもれた家々からきゅっきゅっと音が聞こえてきます。みなが寝静まった真夜中、女たちの糸つむぎがはじまります。嫁いできた女たちは、お姑の姿を見て、代々糸つむぎを覚えてきました。農作業の合間、夜な夜な行われる作業でした。「つくし」という道具に巻きつけられた袋真綿から糸を引き「おぼけ」と呼ばれる桶に糸がつむがれていきます。結城紬には、よりをかけることなくつむがれた無撚糸(むねんし)が使われます。よりのない細い糸を叩きながら織ることで、じょうぶでありながらやわらかな布が生まれます。世界でも類を見ない織物になっています。均一な太さでよりのない糸をつむげるようになるまで10年ほどがかかります。つむぎ手の健康状態などすべてが糸にでるといわれています。真綿からゆっくりとのびていく一本の細い糸。つむがれた絹の糸は、おぼけのなかで光を発しながらまるまって眠っているようです。

布をのぞきこむとそこに経糸と緯糸が見えてきます。経糸と緯糸がいくえにも連なり、一枚の布となって広がっています。このなかのどの作業が欠けても一枚の布にたどりつくことはできません。

「心配だから顔だしてくるよ」そういって、産地問屋の番頭さんが糸のつむぎ手の家に立ち寄る姿があります。糸を見ればすべてがわかるといいます。この糸をつむぐ工程の後継者の育成が、今大きな課題となっています。

一本一本の糸がつむがれ、機が織られる。美しい結城の町並みが今も残るように、今昔の流れのなかで1500百年変わることのない技法を受け渡しながら、時を越えてつくり手すべての人が繋がり、結城という町の物語をつづるひとつの長い長い織物を織り継いでいるかのように感じます。

協力

株式会社 小倉商店

奥順 株式会社